駿河竹千筋細工とソーラーテクノロジーを組み合わせた行燈《Sonnenglas® EN》が発売

新商品情報 VOL.21

展覧会情報やインタビューなど、工芸に関するさまざま情報を発信しています。

東京都

2025.4.5 – 6.22

静嘉堂文庫美術館

2025.4.19 – 11.24

大阪市立東洋陶磁美術館

京都府

2025.4.26 – 8.3

樂美術館

佐賀県

2025.4.29 – 5.6

佐賀県立九州陶磁文化館

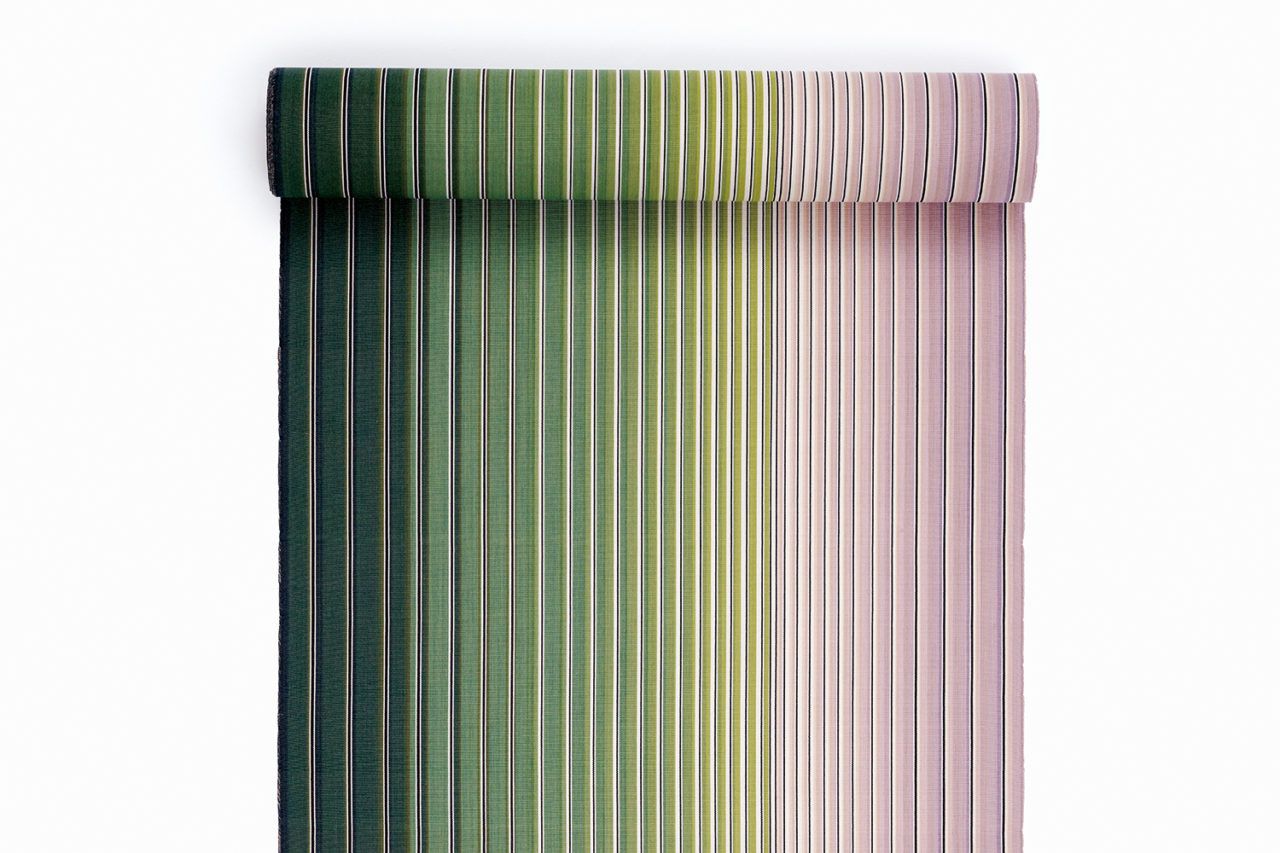

小倉織とは、江戸時代の豊前小倉藩の特産物で、縦縞を特徴とした良質で丈夫な木綿布である。一度は途絶えてしまったこの小倉織を復元させたのが、築城則子氏だ。

能の世界に魅了された築城氏は、地元・小倉に眠っていた小倉織の端切れに出会い、その復元を行った。築城氏を突き動かす小倉織の魅力、日本工芸の魅力とは何かを伺った。

インタビュアー / 柴田 裕介(HULS)

小倉織の染織家。能装束の美しさに魅かれ、染織の道に入る。その後、自身の故郷にあった小倉織を復元し、小倉織の染織家として活動を続けている。

詳細プロフィールへ小倉の原風景という意味では、「縞縞」のデザインをやっている中で、2018年に北九州のイメージの縞を作ったのですが、その縞を考えるときに、私にとっての小倉の原風景は何なのかを問い直しました。ここには海も山もすぐ近くにある。広がりと共に、高くぶち当たるものがあるという感覚は、平野に住む人とは少し違う感覚があるんじゃないかなと。私は、その土地の風土とそこにいる人の気質というものがあわせもってできたものが、まさに「工芸」だと思うんです。北九州の小倉は、一言で言えば「不器用」。でも、不器用で融通が効かないところがあるから、小倉織のように、織りにくい織物を400年も続けられてきたのだと思います。工芸品は、どの土地のどのジャンルのものでも、一つ一つ絶対にここだけは譲れないものを持っています。大切なことは、その譲れないものがどこの部分なのかなんですよ。

作品題:『小倉縞木綿帯「有明」』

©Yasuhide Kuge