森工芸の《RAYS PLATE ROUND》に新しく「藍漆」が登場

新商品情報 VOL.17

展覧会情報やインタビューなど、工芸に関するさまざま情報を発信しています。

東京都

2025.4.5 – 6.22

静嘉堂文庫美術館

2025.4.19 – 11.24

大阪市立東洋陶磁美術館

神奈川県

2025.4.19 – 4.27

ink gallery

東京都

2025.4.22 – 4.27

柿傳ギャラリー

日常にある工芸の美。展覧会情報やインタビューなど、工芸に関するさまざまな情報、視点をお届けします。

連載コラム『茶碗の鑑賞術』 VOL.3

唐物茶碗や高麗茶碗が評価される時代が続いたのち、国内でも茶の湯のための茶碗が作られるようになった。和物茶碗の誕生である。瀬戸(愛知県)や美濃(岐阜県)から各地へ広がり、地域同士が流行や技術の面で影響を与え合いながら、さまざまな個性をもつ茶碗が生み出されていった。この章では、国内での茶碗の産地とその特徴に触れる。

連載コラム『茶碗の鑑賞術』 VOL.2

温かみがあり素朴である。涼しげで繊細である。亭主が一碗の茶を点て、客が喫するという目的は一つであっても、茶碗の表情はさまざまである。だからこそ、亭主が茶碗に季節感や思いを託し、客がそれを感じ取ることで心を通わせ得るのである。この章では茶碗の個性を形作る要素に触れながら、茶碗の楽しみ方を紹介していく。

注目の展覧会・イベント VOL.53

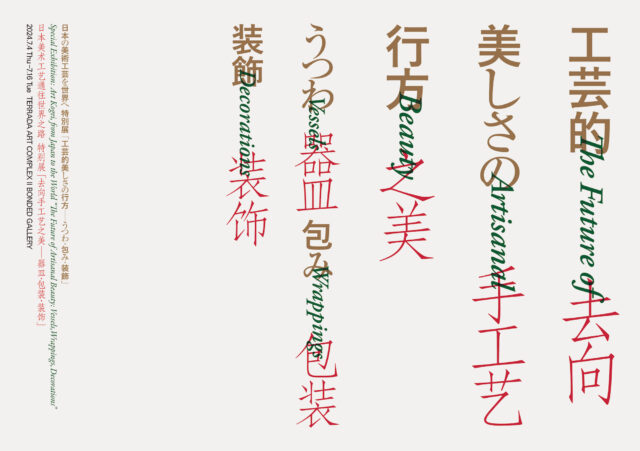

「日本の美術工芸を世界へ実行委員会」が、特別展『工芸的美しさの行方―うつわ・包み・装飾』を開催する。第1弾は東京・天王洲を拠点にアート事業を行なっている寺田倉庫のTERRADA ART COMPLEX Ⅱ BONDED GALLERYにて2024年7月4日(木)~7月16日(火)の日程で開催。第2弾は京都の建仁寺で2024年11月3日(日)~11月5日(火)に予定されている。本展の監修・キュレータ...

VOICE VOL.6

――竹という素材に行き着いた経緯や、魅力を教えてください。もともと日本らしい精神性を持つ文化である茶道が好きでした。技巧を尽くした道具を使い、一期一会のおもてなしをする点に惹かれたのです。そのなかで竹に行き着いたのにはいくつか理由がありますが、一つには環境問題への意識がありました。私は神奈川県の山あいで育ち、人の営みで自然が破壊されつつあることが気になっていました。それで、環境に優しいものづくりを...

連載コラム『茶碗の鑑賞術』 VOL.1

茶筅を動かす音が止まり、亭主の手によって一服が目の前に置かれる。柔らかく立ち上る湯気、鼻をかすめる抹茶の香り。一服をいただく前の静穏な一瞬、亭主と客の間にはいつも茶碗がある。茶の湯を大成した千利休は、その心得として「和敬清寂」を説いた。亭主と客が互いに心を通わせ、道具や茶花を含めたすべてのものを敬う。心を清らかにし、どんなことにも動じない穏やかさをもつ。三千家と呼ばれる表千家、裏千家、武者小路千家...

工芸トピックス VOL.26

特定非営利活動法人DENTOが、日本の伝統工芸の担い手の奨励・支援を目的とした支援プログラムの内容を発表した。「DENTO 伝燈」はアブラハム・ルガシ(株式会社日本の窓 代表)、齋藤峰明(元エルメスパリ本社副社長・シーナリーインターナショナル 代表)、西堀耕太郎(株式会社日吉屋・株式会社TCI研究所 代表)の3名によって設立。「伝燈」は仏教用語で、師から弟子へと教えを伝えていくことを意味し、活動は...

連載コラム『日本工芸の歩む道』前編「日本の美意識」 VOL.12

もののあはれ。この言葉は、江戸時代後期の国学者である本居宣長が提唱した美的理念であり、平安時代の王朝文学を紐解く上で重要とされ、恋愛や人間関係における揺れ動く心情や、四季の変化などに触れたときのしみじみとした情趣または哀愁を表すものである。「物の哀れ」と漢字を当てることもあるが、もともと「あはれ」は「ああ、はれ」という、物事に深く感動したときに発する言葉が起源となっている。

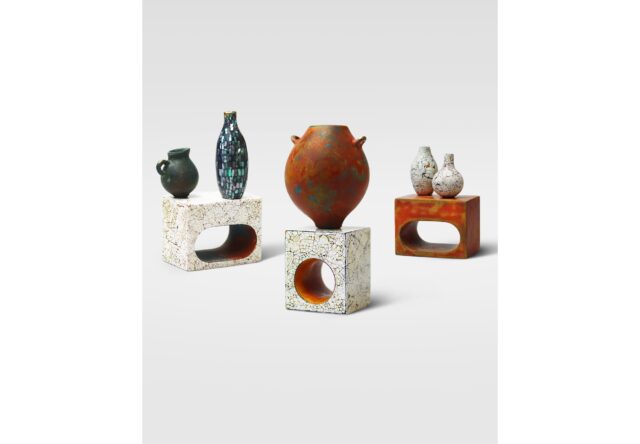

展覧会・イベントレポート VOL.28

2024年4月20日(土)~4月25日(木)の期間、東京都新宿区にある柿傳(かきでん)ギャラリーにて、陶芸家・中里健太(なかざと・けんた)さんの作品展が開催された。中里さんがこのギャラリーで個展を行なうのは、昨年4月の展示より2回目となる。昨年4月の展示は、柿傳ギャラリーでは初めての個展であると同時に東京初個展でもあり、その後はいろいろなギャラリーや展覧会でイベントを行なうなど、順調に活動の場を広...

注目の展覧会・イベント VOL.52

ロエベのクリエイティブディレクター、ジョナサン・アンダーソンの考案によって 2016 年に創設された「ロエベ財団 クラフトプライズ」は、今日の文化における工芸の重要性を認識し、才能、ビジョン、未来に新しい基準を確立する革新性を持って活動する作家を称える国際的な賞として毎年開催されている。ロエベ財団は今年で第7回となるロエベ財団 クラフトプライズのファイナリスト30人を発表。ファイナリストの作品はヨ...

工芸トピックス VOL.25

陶芸の街に生きるひとりの少女の純粋さと儚さを描く青春映画『あこがれの色彩』が、2024年5月10日(金)より渋谷シネクイントほか全国で順次公開される。物語は伝統的な焼き物の街を舞台に、折り合いがつかない家族のことや器用に立ち回る大人の都合に葛藤しながら、言葉にできない思いを絵に描き続ける14歳の少女を中心に展開する。本作は有田焼がモチーフとなっており、絵付け師や師匠役の出演者は撮影前に有田で絵付け...

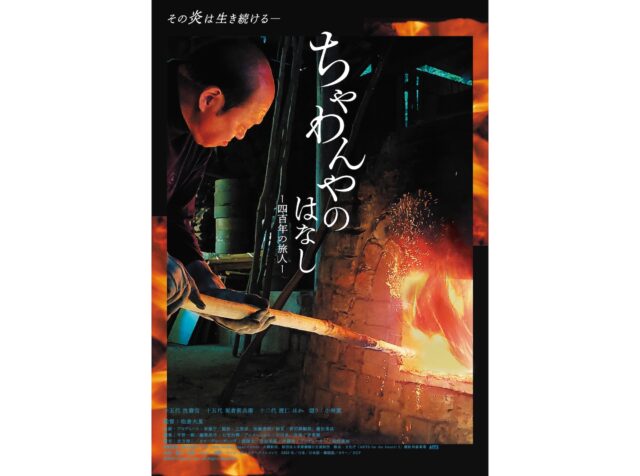

工芸トピックス VOL.24

日本と韓国の陶芸文化の歴史と伝統の継承について描いたドキュメンタリー映画『ちゃわんやのはなし ―四百年の旅人―』が2024年5月18日(土)よりポレポレ東中野ほか全国で順次公開される。日本と韓国の陶芸にまつわる歴史は古く、1598年、豊臣秀吉の二度目の朝鮮出兵時に、九州を中心とした西日本の諸大名が各藩に朝鮮人陶工を連れ帰ったことに端を発している。朝鮮半島の進んだ窯業技術を持つ陶工たちは、日本の地で...

新商品情報 VOL.14

有限会社マルヒロのオリジナルブランド「BARBAR」より、《Enceladus そばちょこ》が2024年3月22日(金)に発売された。マルヒロは長崎県の工芸品である波佐見焼の食器やインテリア雑貨を企画している陶磁器メーカー。波佐見焼は生産工程ごとに会社が異なる分業制で作られており、マルヒロは自社でデザインした商品を各工程の職人に依頼するプロデューサーと、完成した商品を流通させる商社の役割を担ってい...

作り手からの新商品情報。

VOL.1-21

更新

日本各地の工芸の展覧会・イベント情報。

VOL.1-65

更新

産地を訪れ、その土地の空気を吸い、作り手と同じ景色を眺めながら、気づき、感じたこと。

VOL.1-3

更新

工芸の展覧会・イベントレポート。

VOL.1-31

更新

今、工芸の世界で起きていること。注目の最新情報。

VOL.1-37

更新

日本各地にある、さまざまな工芸の産地を紹介。

VOL.1-4

更新

VOL.1

更新

日本から世界へ。工芸を通じた「気づき」の言葉。

VOL.1-7

更新

伝え繋ぐ、作り手たちの工芸への想い。人生で最高の一枚と共に。

VOL.1-32

更新

一碗に宿る、工芸の美と作り手の想い。茶碗の鑑賞に役立つ知識を紹介する。

VOL.1-3

更新

産地を訪れ、その土地の空気を吸い、作り手と同じ景色を眺めながら、気づき、感じたこと。

VOL.1-12

更新

VOL.1

更新